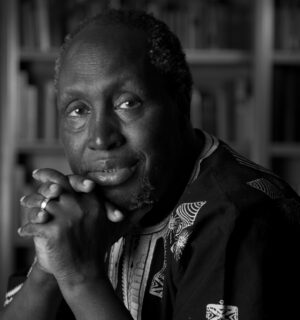

Por Rafael Mandressi ///

@RMandressi

Supongamos que tenemos un problema que resolver. Siempre, o casi siempre, hay varias maneras de hacerlo, pero me atrevería a suponer, por lo menos provisoriamente, que se las puede agrupar en dos categorías: las que consisten en adoptar soluciones que obedecen a la lógica del problema en cuestión, y las que se apartan de esa lógica, e incluso van en la dirección contraria.

Pongamos un ejemplo: el tránsito vehicular. Cuando un aumento del parque automotor genera situaciones de saturación en la red vial, se puede acudir a un ensanche de las calles, a construir pasajes elevados o túneles, y a concebir hasta autopistas urbanas. Con ello, y merced a un espacio que se le quita a otros usos para ponerlo a disposición de los vehículos, se logra quizá, durante cierto lapso, recobrar algo de la fluidez perdida. Hasta que un nuevo incremento del parque automotor vuelva a provocar grumos que taponeen la circulación, y de nuevo se piense en descomprimirla ensanchando calles, es decir transfiriéndole más porciones de ciudad al tránsito vehicular, y así.

Algo parecido ocurre con las cárceles. El número de presos crece hasta alcanzar, y sobrepasar, el umbral de hacinamiento, y la respuesta es construir nuevas cárceles o ampliar las ya existentes, de manera de contar con más metros cuadrados donde alojar a las personas privadas de libertad. Pero en estos asuntos parece regir el horror vacui, aquella vieja máxima del aristotelismo medieval según la cual la naturaleza tiene horror del vacío: allí donde haya lugar para poner más presos, inexorablemente irán a parar más presos. Las cárceles volverán a llenarse, y cuando el empacho de población carcelaria se haga nuevamente insoportable, se intentará digerirla volviendo a recurrir al hormigón y al hierro para disponer de mayor cantidad de celdas, que se llenarán a su vez, y así.

La basura también aumenta. Tonelada tras tonelada, el universo de los residuos se dilata, y a menudo desborda. Los contenedores no dan abasto, los camiones para la recolección son insuficientes o ineficientes, la acumulación en los espacios de disposición final tiene un tope. De modo tal que, acatando una vez más la lógica del problema – la lógica de la basura, en este caso – se procede a agrandar la flota de camiones, a racionalizar su uso, y tal vez a destinar algunas hectáreas adicionales al reposo eterno de los desperdicios. Con eso y un poco de suerte, podrá mantenerse el empate por un tiempo. Pero llegará el día en que los desechos, a fuerza de engordar, necesitarán más camiones, más frecuencias, más hectáreas. Y así.

Las fugas hacia adelante como éstas resultan de asumir que la fuente del problema es un dato, y que la solución, por consiguiente, se logra adecuando todo lo demás a él. Se trata, en cierto sentido, de una forma de resignación: los automóviles, los presos, la basura, están fatalmente destinados a crecer y multiplicarse, y no se puede sino acompañar el proceso, aún a costa de alimentarlo, ya que el efecto perverso de pagar los platos rotos es que conduce con frecuencia a romper más vajilla. Encontrar una alternativa no requiere mucha clarividencia, aunque ponerla en práctica sea probablemente más trabajoso: en lugar de maniobrar en el sentido al que empuja la lógica propia del problema, se podría pensar en quebrarla, invirtiendo lo que se toma como un dato y lo que es necesario adecuar a él.

Concretamente, el asunto no tiene misterio: las calles, las cárceles, la recolección de residuos se mantienen, son el punto fijo, y en cambio se actúa para reducir la cantidad de vehículos, de presos y de basura. O se busca, ya que estamos, cómo abaratar las campañas electorales en vez de preocuparse por encontrar cada vez más plata con qué pagarlas. No siempre es fácil, no, quién dijo que lo era, y además lleva su tiempo, al igual que desintoxicarse, adelgazar o abandonar viejos hábitos. Sólo que la orilla es bastante más firme si se llega nadando contra la corriente.

***

Emitido en el espacio Tiene la palabra de En Perspectiva, lunes 06.11.2017

Sobre el autor

Rafael Mandressi (Montevideo, 1966) es doctor en Filosofía por la Universidad de París VIII, historiador y escritor. Desde 2003 reside en París, donde es investigador en el Centro Nacional de Investigación Científica, director adjunto del Centro Alexandre-Koyré de historia de la ciencia y docente en la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales. Es colaborador de En Perspectiva desde 1995.