Por Helena Corbellini ///

Mis amigos me preguntan cuándo volveré a Uruguay. Sería sensato regresar a mi patria cuando miles de extranjeros se lanzan de pies y cabeza a nuestro microutópico paraíso oriental, con tres fronteras de agua y una de tierra, donde las medidas preventivas de las autoridades y la conducta de una ciudadanía ejemplar, lograron que no haya pandemia en un mundo que sucumbe a ésta. Pues bien, aunque tenga en mi espíritu los peores augurios como Casandra al arribar a Micenas, seguiré viviendo en este pueblo mediterráneo, en España, ya que aquí nos pilló la Covid y aquí la pasaremos. Pero deseo que Uruguay no viva la siguiente historia: una idea alegre y simple circuló al terminar los tres meses de confinamiento y comenzar el verano: el peligro había pasado, ya podíamos salir de casa, reunirnos con familiares y amigos, incluso ir de vacaciones dentro del área Schengen, aunque nos advirtieron que no nos alejásemos ni tampoco abandonásemos las precauciones. Se abrieron los bares para hispánica felicidad, porque aquí no se concibe la vida sin horas de cafés, cañas, tapas y menús de dos platos y un postre con vino del bueno, siempre en grata compañía y hablando a los gritos. Habían llegado los días de sol y mar, se podía hacer vida al aire libre, algo que disminuye en mucho el riesgo. Lo que casi desapareció fueron los espectáculos por la limitación del aforo. La industria de la restauración puso mesas fuera, ocupando veredas y plazas a metro y medio de distancia entre una y otra. Pero claro, las sillas se corren, las mesas se juntan, para alimentarnos nos quitamos las mascarillas, y las imperceptibles gotitas de la covid vuelan con las palabras, las risas, los jadeos. Hubo que cerrar bares. Los jóvenes ocuparon las calles y las noches como animales salvajes sueltos tras el cautiverio: abrazos, besos, botellones, bochinche en patota, discotecas. Estos, digamos, fueron los rebrotes por insolencia. Así que se prohibió el ocio nocturno, e Ibiza perdió su mayor atractivo turístico. Pero también se originaban rebrotes en reuniones familiares, ¿cómo impedirlas cuando los padres se abrazaban llorando a sus hijos y nietos en el reencuentro? Llamémosle rebrotes por afecto. Pidieron que no se juntasen más de diez y el uso de la mascarilla se volvió obligatorio y permanente a partir de los 6 años con 100 euros de multa. Los rebrotes patéticos fueron culpa de la explotación miserable: se produjo en los trabajadores temporeros, los pobres del tercer mundo apiñados en barracas, traídos para recoger la cosecha en poblaciones rurales. La consecuencia fue el cierre de un pueblo entero, luego de otro. Y seguimos: para inicios de agosto sucumbía Barcelona y de inmediato, Madrid. A esto le llamaremos contagios por aglomeración propio de las megaciudades, apiñados aunque no nos guste, en viviendas, calles, subtes y autobuses.

Empezó septiembre y en el mapamundi de la covid, España está rojísima, pero apenas un poco más que el resto de Europa. El gran factor de ese puesto destacado ha sido el turismo veraniego, aunque fuese más que nada, interno, desplazamientos a estas playas y montañas y pueblos rurales, y una suerte de libertinaje en el espíritu del que se asombran los países del norte.

Estos días los informativos no paran de hablar del número creciente de contagios y muertes, éstas en letra chica, sin edad, porque las muertes anónimas no duelen, son números despersonalizados. En un solo día pasamos cuarenta muertos y vamos en el medio millón de contagios. Estamos tan en el fuego como en marzo, cuando nos confinaron, pero el presidente Pedro Sánchez ya avisó que el país no puede darse el lujo de paralizarse otra vez. Comprendo que hay que acostumbrarse a convivir con el riesgo de la muerte, como en tiempos de guerra: ir al trabajo, en lo posible, ir a la escuela, en lo posible y estar alertas con la débil esperanza de que no haya otra crisis sanitaria que nos deje a la intemperie sin atención médica.

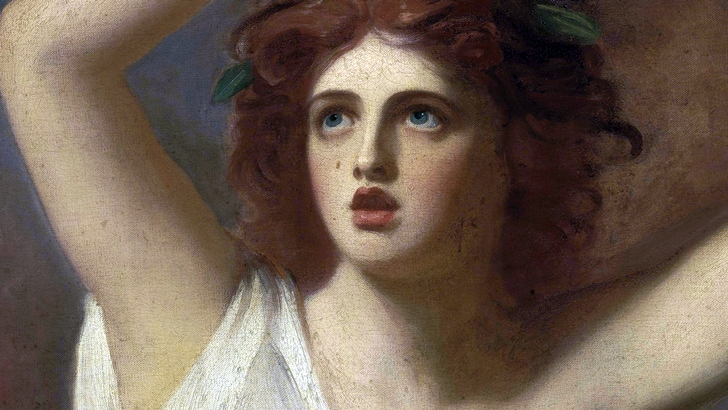

Les pido disculpas, apreciados oyentes, por no tener ánimo para ser divertida u optimista. Pueden enojarse conmigo, tratarme de loca como el Corifeo a Casandra y tendrán razón. Con fatalismo espiritual, como Casandra me digo: “Lo que ha de ser, será”.

Helena Corbellini para el espacio Voces en la cuarentena de En Perspectiva.

***

Helena Corbellini (1959) es una escritora y profesora uruguaya. Entre sus novelas figuran La vida brava. Los amores de Horacio Quiroga (2007) y El sublevado. Garibaldi, corsario del Río de La Plata.

***

Imagen: Lady Emma Hamilton, as Cassandra. Wikimedia Commons.