Por Gastón González Napoli ///

Neil Armstrong. “Brazo fuerte”. Tenía nombre de héroe.

Edwin Eugene Aldrin Jr. no tuvo el mismo determinismo del nomenclátor, aunque sí la buena suerte de que su hermana -tratando de decir brother– le dijo buzzer. Lo acortaron en Buzz, y tanto le gustó el apodo que desde el ‘88 es su nombre de pila legal. “Buzz Aldrin” no tiene el mismo gancho que “Armstrong”, quizá, pero igual parece nombre de superhéroe. Tanto que a los iluminados de Pixar se les dio por tomarlo prestado para bautizar al que se convertiría en uno de sus personajes más icónicos: Buzz Lightyear, de Toy Story.

A Armstrong se le murió una hija cuando todavía no había entrado en la NASA. Como buen héroe, tenía un desafío, un conflicto interno que superar. Era por lo demás un tipo serio, trabajador, el estereotipo del buen WASP: white anglosaxon protestant. Y Aldrin le sumaba carisma, ego y deseo de atención.

Estaban, los dos, predestinados a la grandeza.

Wikipedia lista 32 Michael Collins diferentes. El que tiene “astronauta” entre paréntesis integró el tercer grupo de la NASA, dentro del programa Gemini; tercero, y ya la Historia con H recuerda poco al primer grupo, los Mercury 7, porque por siempre serán los segundos detrás del soviético Yuri Gagarin.

Collins fue el estadounidense número 17 en viajar al espacio y el cuarto en hacer un spacewalk, una caminata por el vacío más absoluto.

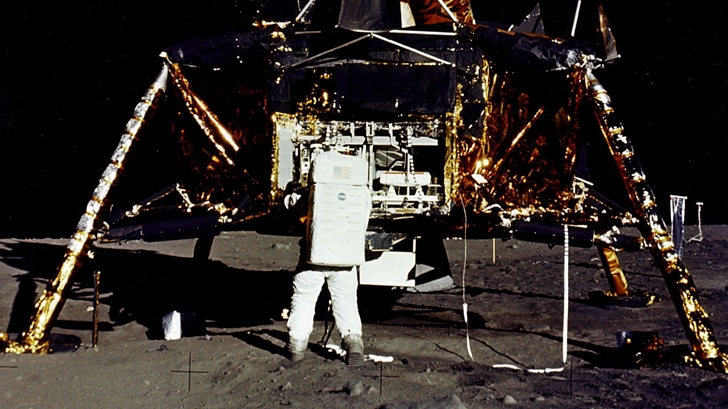

Unos años después tuvo la chance, sí, de ser un primero. Y qué chance: integró la misión Apolo 11, la primera que llegaría a la Luna con L. Pero ni ahí ligó, porque aun entre los primeros quedó último. O peor, apenas cuenta: Collins viajó a la Luna, pero no la pisó.

Pobre Michael Collins.

***

Medio siglo más tarde, es difícil entender lo magnífico de la gesta de aquel julio de 1969. Mencionar la Guerra Fría y las carreras distintas que soviéticos y estadounidenses corrieron en la segunda parte del siglo XX -la armamentística, la espacial, la del medallero olímpico, donde la URSS sigue segunda a casi tres décadas de su disolución- pone la acción en perspectiva. Era un afán de poder y de defensa (¡hay un soviético, un comunista, un sucio rojo, por encima del cielo!) más que científico ni tecnológico, sí. Un logro propagandístico de proporciones, con esas banderas clavadas en el más inalcanzable de los sitios (y todavía están allá, en pie aún casi todas). También era, en el fondo, la expresión más al límite que se ha conocido hasta el momento de la necesidad del ser humano de ir a más. Más allá de los confines de la Tierra. Más allá del infinito.

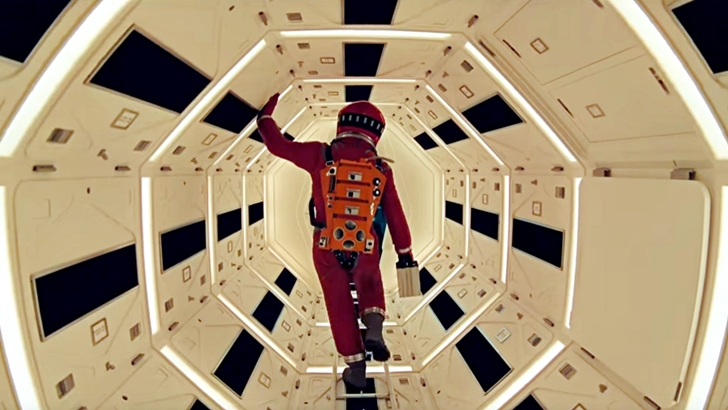

Tan humano que Verne y Wells y Meliès se lo habían visto venir tiempo antes. Tan humano que tarde o temprano iba a pasar. Tan humano que después fue puesto en duda con teorías conspirativas de lo más divertidas (ah, ¡o sea que justo da la casualidad de que el tipo que le hacía los efectos especiales a Kubrick andaba en la vuelta!). Tan humano que a las mentes literarias -las que ven más allá sin tener que subirse a un cohete- les daba no sé qué todo el asunto: Norman Mailer se preguntó si no sería una obra de arte diseñada por el Diablo; C.S. Lewis, el de Las crónicas de Narnia, aventuró que quien llegara a la Luna anularía “la luna de los mitos, de los poetas, de los amantes” a cambio de ciencia helada.

Pero más en el fondo todavía, más en el corazón, la carrera espacial no iba de poder ni defensa ni ciencia ni de ver más de lo que la naturaleza pretendía que viéramos. Iba de valentía. Una valentía imposible, incognoscible. Lo dijo Kennedy en su discurso famoso: que querían ir a la Luna al final de la década del 60 no porque fuera fácil, sino porque era difícil.

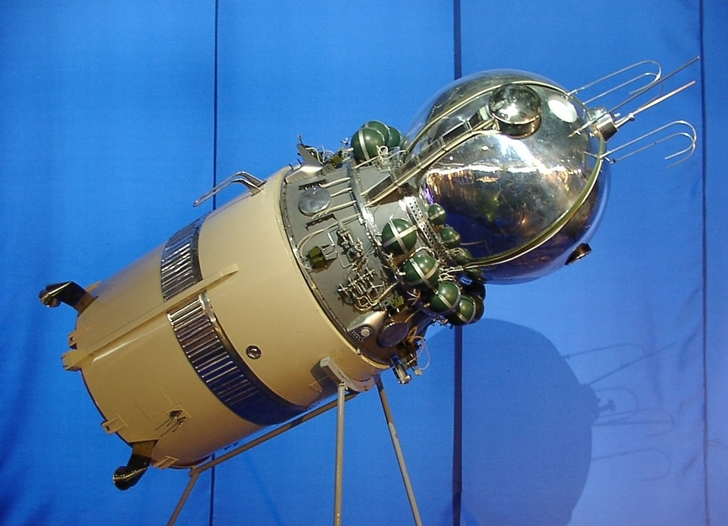

Al primer cosmonauta Yuri Gagarin los soviéticos lo metieron en una cápsula que parece de chiste. Nadie con dos dedos de frente se metería voluntariamente en la Vostok I y sin embargo en el ‘61 Gagarin lo hizo, subió, bajó, y se convirtió en un héroe nacional, famoso por su sonrisa. Unos días después de aterrizar, dio una conferencia de prensa y contó que le gustaría volver al espacio.

“Me gusta volar”, dijo. “Mi mayor deseo es volar a Venus o a Marte, lo que es realmente volar”.

A los Mercury 7, los primeros astronautas estadounidenses, los retrató el recientemente fallecido Tom Wolfe en su libro de no-ficción The Right Stuff, “lo que hay que tener”, adaptado al cine en 1983. Los siete venían del mundo de los pilotos de prueba, los más corajudos de los aviadores. The Right Stuff pinta cómo las esposas de los test pilots sufrían a diario, esperando la llegada del hombre de la Fuerza Aérea que les avisara de la muerte de su marido. Los funerales de colegas eran cosa de día por medio. Wolfe pone a los pilotos de prueba en la cima de una suerte de pirámide de viejos valores.

Al principio, los siete astronautas de Mercury eran objeto de burla de los pilotos que quedaron en la pista de prueba. Un chimpancé iba a hacer el primer vuelo, se reían. No serían pilotos, serían meros animales de testeo científico. Para los Siete eso era un desafío, y hasta lucharon por que en esas naves precarísimas les dieran un mínimo de control. Tenían que probarse capaces. Y Wolfe actualiza la pirámide: al final, los astronautas quedaron arriba. Nadie más valiente que ellos.

En 1963, Yuri Gagarin era el piloto suplente de la Soyuz I, el inicio de la siguiente etapa del programa espacial ruso. Esa misión original tuvo final trágico: falló en el descenso y su piloto murió. Tan famoso era Gagarin que para protegerlo se le prohibió seguir participando de las misiones Soyuz. Pero sí le permitieron volar como piloto de prueba: no iba a quedarse por fuera de la pirámide, aunque estuviera en el escalafón de abajo.

Gagarin se mató en el ’68, probando un avión MiG-15. Una muerte digna.

Ese mismo año, Michael Collins estaba entrenando para volar en la misión Apolo 9, cuando notó que las piernas no le estaban funcionando bien y debió someterse a una operación. No pudo volar. Quedó como CAPCOM, comunicación con la cápsula desde tierra.

Pobre Michael Collins.

***

Ni diez años habían pasado del vuelo orbital de Gagarin que en la pirámide apareció un escalafón nuevo. Pisar la Luna.

Hasta hoy nadie lo ha superado, ni siquiera Felix Baumgartner, el austríaco que en 2012 saltó desde 39 kilómetros de alto y rompió la barrera del sonido con su propio cuerpo. Solo doce tipos entre 1969 y 1972 califican al galardón máximo de la valentía.

Al menos desde el siglo V antes de Cristo que los humanos estudian la Luna. Como con tanta cosa, los primeros fueron los babilonios. Y después los griegos: Anaxágoras, en el 428 A.C., teorizó que la Luna no tenía luz propia sino que debía de reflejar la del Sol. La novela La historia verdadera, del sirio Luciano de Samóstata, narra un viaje al satélite, donde los humanos conocen a los alienígenas que allí viven. La publicó en el siglo II D.C.

Todos los Siete de Mercury continuaron en el programa espacial. Gus Grissom se mató en el incendio de la Apolo 1. Alan Shepard, el primer estadounidense en el espacio, se convirtió en el quinto en poner pie en suelo lunar. John Glenn, el primero que hizo una órbita alrededor de la Tierra con T, no integró ninguna Apolo pero sí voló en el Discovery en los años 90 para convertirse en la persona más anciana en salir al espacio. 77 años.

Pero de todos ellos, no hay quizá hombre más valiente que Michael Collins.

En First Man, eficiente película biográfica de 2018 con Ryan Gosling como Armstrong, el tercer integrante de la Apolo 11 recién aparece cuando están ya en la nave y apenas se le permite algún comentario. Nosotros bajamos al Mar de la Tranquilidad con Armstrong y Aldrin y de Collins no se dice ni se sabe más nada.

Pero mientras los otros dos entraban en la Historia, Collins orbitaba la Luna. Estuvo más de un día en solitario. Cada tantas horas, flotaba detrás del satélite y quedaba del lado oscuro -que en realidad no es oscuro-. Se cortaban las comunicaciones con Neil y con Buzz y hasta con Houston. Quedaba más solo de lo que nadie ha estado jamás.

Ni los Mercury 7, en sus cápsulas ínfimas, estuvieron así. Estaban en comunicación constante. Para experimentarlo se puede ver la serie docudrama From the Earth to the Moon en HBO.

Hace poco Collins le dijo al Atlantic que los que bajaron no tuvieron tan buena vista como él, porque a donde vieran solo estaba los límites del cráter adonde hubiesen alunizado. La verdaderamente privilegiada era la vista de él.

Asegura que hasta disfrutó la soledad. Que Armstrong y Aldrin se peleaban pocos días antes de arrancar la misión porque Neil había chocado en la simulación y Aldrin quería maniobrar él; Collins agradeció saber que únicamente sería acompañado por una computadora.

Ahora, ¿está bien toda esa valentía, toda esa masculinidad tradicional, que tantas veces desemboca en masculinidad tóxica? ¿Hay que fomentar a los mavericks, los daredevils, los locos de mierda, solo por valientes? Como al austríaco que saltó desde la estratósfera (y vuelvo sobre él, porque pasó medio desapercibido, pero bien puede ser el sinsentido más insólito de la humanidad entera; y auspiciado por Red Bull, porque de propaganda patriótica ya ni miras, ahora reinan las marcas), ¿es ese el valor al que hay que aspirar? Los doce que pisaron la Luna eran todos hombres, todos WASPs. El 20 de julio del ’69 había solo una mujer, la ingeniera JoAnn Morgan, en el comando de control de Cabo Cañaveral (y su jefe -un alemán exnazi, por cierto- tuvo que interceder para que le permitieran quedarse). En 2019 hace un poco de ruido.

Michael Collins tiene la clave. No le interesan las luces, no quiere sacarse chapa. Quiere que lo dejen tranquilo. Odia que cada pregunta que le hacen sea la misma (¿qué se sintió estar más solo que nadie?) y le dijo al Atlantic que le gustaría más que le preguntaran sobre lo difícil que era ir al baño en sus condiciones. No le molesta haber sido el que no alunizó, entiende que su rol en la misión era tan vital como el de los otros dos, o incluso más, porque un error suyo habría dejado a Armstrong y Aldrin varados en el vacío.

Que viva Michael Collins.

***

Etcétera es el blog de Gastón González Napoli en radiomundo.uy.

***

Foto: Neil Armstrong, Michael Collins y Buzz Aldrin. Crédito: HO / NASA / AFP

Links relacionados

La Mesa de los Viernes: Se cumplen 50 años de la llegada del hombre a la Luna

Grandes avances científicos de Apolo que trascendieron la misión a la Luna

La Mesa del Tiempo Libre: 50 años del hombre en la Luna en Cinemateca