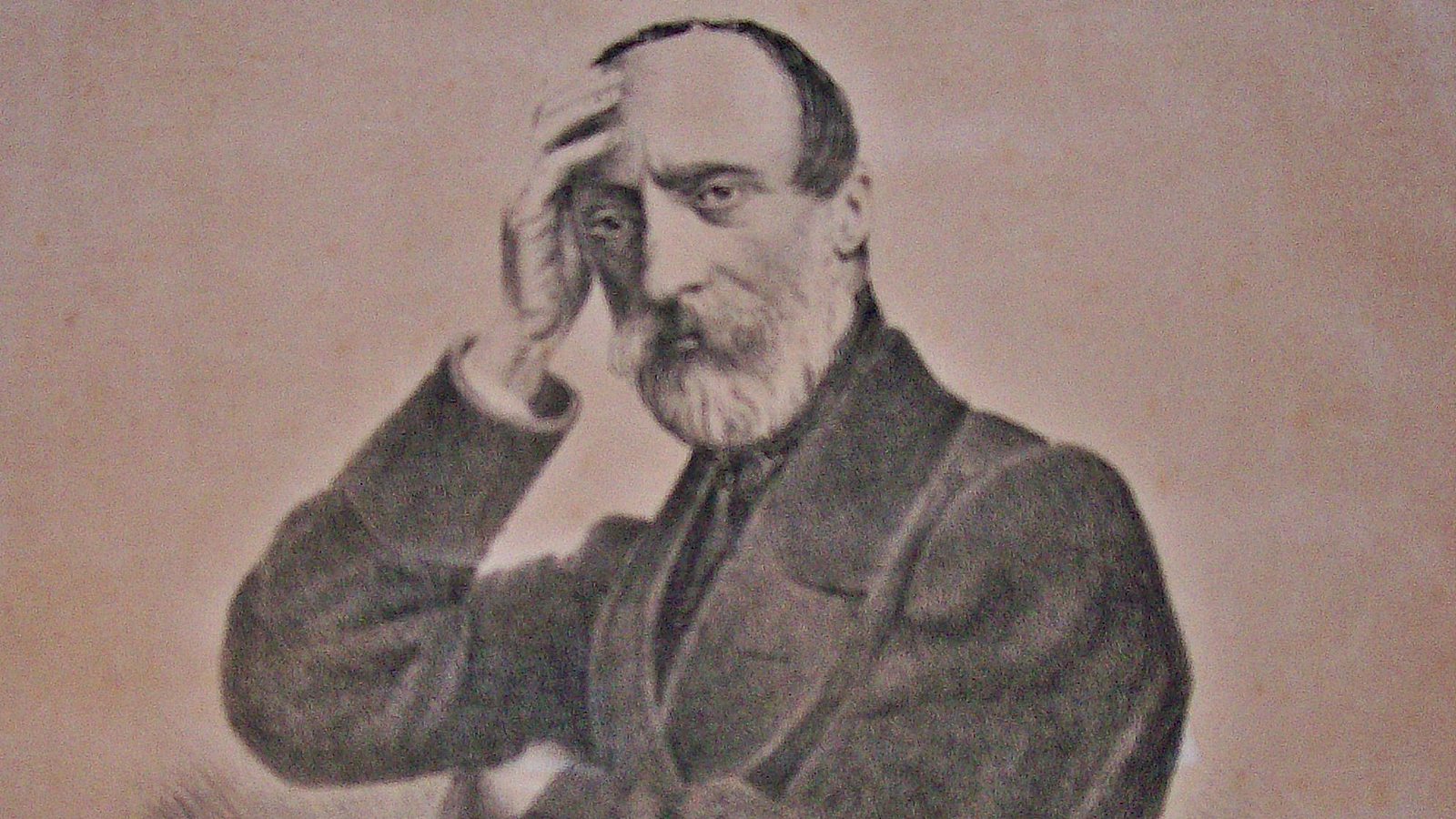

Imagen: Retrato de Giuseppe Mazzini del siglo XIX. Crédito: Wikimedia Commons

Hace dos semanas, en los Telegramas de L, Gonzalo recordó que el 10 de marzo se cumplieron 150 años del fallecimiento del político y periodista Giuseppe Mazzini, una figura clave del proceso de unificación de Italia.

El aniversario dio pie a una discusión entre los tertulianos sobre el nacionalismo, una corriente de pensamiento de la que Mazzini fue uno de los principales exponentes.

Gonzalo se distanció de los nacionalismos, dijo que eran ideologías que daban pie a “mitos y fantasías” sobre la superioridad de las naciones. Marcia, en cambio, remarcó que los nacionalismos tienen un lado positivo. Por ejemplo sirven para unir “espiritualmente” a los pueblos.

Pero aquel intercambio quedó muy apretado. Merecía retomarse con más tiempo. Y eso es lo que hicimos esta mañana: ¿Qué tienen de bueno y de malo los nacionalismos?

La Tertulia de los Viernes con Marcia Collazo, Juan Grompone, Gonzalo Pérez del Castillo y Alejandro Abal.

Viene de…

Allanamientos nocturnos: Ministerio del Interior vuelve a impulsar reforma constitucional

Continúa en…

Oposición pide mesa de diálogo a oficialismo… Y otros telegramas